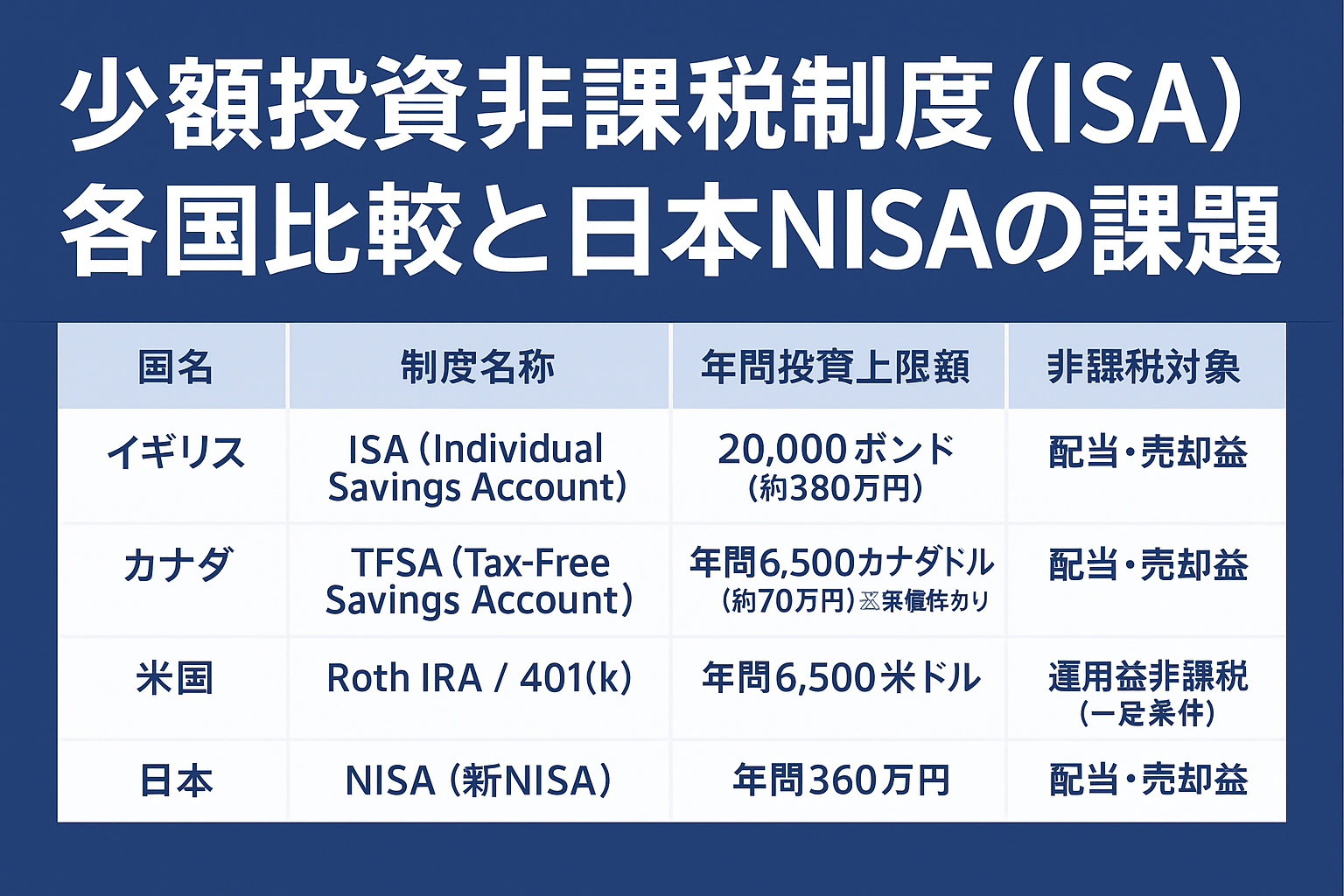

少額投資非課税制度(ISA)各国比較と日本NISAの課題

世界各国では、個人の資産形成を後押しするために「少額投資非課税制度(ISA:Individual Savings Account)」が導入されています。日本でも「NISA(少額投資非課税制度)」がスタートし、多くの投資初心者や個人投資家に活用されていますが、その一方で制度の使い勝手や設計に課題があることも指摘されています。

本記事では、イギリスをはじめとする各国のISA制度を比較し、日本のNISA制度の特徴と課題を深掘りします。さらに、投資初心者にとっての活用法や将来の改善に向けた展望についても解説していきます。

1. ISA(少額投資非課税制度)とは何か?

ISA(Individual Savings Account)は、一定の投資額に対して得られる配当や売却益が非課税となる制度です。税制優遇によって投資のハードルを下げ、国民の長期的な資産形成を促すことが目的です。

- 投資による利益(キャピタルゲイン・配当)に課税されない

- 年間投資額に上限が設定されている

- 制度によって対象商品や運用期間が異なる

世界的に見てもISA制度は広がっており、各国で少しずつ形を変えながら国民の資産形成を支援しています。

2. 日本におけるNISA制度の概要

日本のNISAは2014年にスタートし、現在では「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」を経て、2024年からは「新NISA」として恒久化されました。目的は「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、老後資金や資産形成を自助努力で支えるためです。

日本のNISAの特徴

- 投資可能枠: 年間最大360万円(つみたて枠120万円+成長投資枠240万円)

- 非課税保有限度額: 最大1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)

- 非課税期間: 無期限(2024年から恒久化)

- 対象商品: 投資信託、株式、ETFなど

一見すると魅力的な制度ですが、他国と比較すると投資枠の使い勝手や投資対象商品の範囲などに課題もあります。

3. 各国ISA制度の比較

日本だけでなく、ISAの発祥地イギリスをはじめ、カナダ、米国などでも類似の制度が導入されています。それぞれの制度は「非課税投資の枠組み」という点では共通していますが、投資上限額や対象商品、柔軟性に違いがあります。

主要国のISA制度比較表

| 国名 | 制度名称 | 年間投資上限額 | 非課税対象 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| イギリス | ISA (Individual Savings Account) | 20,000ポンド(約380万円) | 配当・売却益 | 株式・投資信託・現金預金まで幅広く対象 |

| カナダ | TFSA (Tax-Free Savings Account) | 年間6,500カナダドル(約70万円)※累積枠あり | 配当・売却益 | 未使用枠を翌年以降に繰越可能 |

| 米国 | Roth IRA / 401(k) | 年間6,500米ドル(IRAの場合) | 運用益非課税(一定条件) | 老後資産形成に特化、引き出し制限あり |

| 日本 | NISA(新NISA) | 年間360万円 | 配当・売却益 | 投資信託中心、制度が複雑で理解しづらい |

4. イギリスISAの特徴と日本との違い

ISAの発祥国であるイギリスでは、1999年に導入されて以来、国民の多くが利用している制度です。年間投資上限は20,000ポンドと日本よりも大きく、投資対象も幅広い点が特徴です。

- 株式・投資信託・債券に加え、現金預金まで非課税枠で運用可能

- 利用者が自由に商品を選択できる柔軟性

- 制度がシンプルで国民に浸透している

これに対し、日本のNISAは「つみたて枠」「成長投資枠」といった区分があり、制度理解に一定のハードルがあります。この違いが利用率や資産形成のスピードに影響していると考えられます。

少額投資非課税制度(ISA)各国比較と日本NISAの課題|第2部

5. カナダのTFSA(Tax-Free Savings Account)の仕組み

カナダにおけるISA制度は「TFSA(Tax-Free Savings Account)」と呼ばれ、2009年に導入されました。名前に「Savings」と入っていますが、銀行預金だけでなく株式や投資信託なども対象とする柔軟な制度です。

カナダTFSAの特徴

- 年間投資上限: 6,500カナダドル(約70万円)

- 累積枠: 使わなかった非課税投資枠は翌年以降に繰越可能

- 対象商品: 株式、投資信託、ETF、預金

- 非課税範囲: 配当・利子・売却益すべて

TFSAの最大の魅力は「未使用枠を繰り越せる」点です。たとえば、ある年に上限まで投資しなかった場合、その分は翌年以降に追加で利用できます。これは日本のNISAにはない柔軟性であり、投資タイミングを自分のライフスタイルに合わせやすい制度設計となっています。

6. 米国のRoth IRAと401(k)

米国には「ISA」という名称の制度はありませんが、実質的に同様の役割を果たす制度が複数あります。代表的なのがRoth IRAと401(k)です。

Roth IRAの特徴

- 拠出限度額: 年間6,500ドル(50歳以上は7,500ドル)

- 税制優遇: 拠出時は非課税ではないが、運用益・引き出しは非課税

- 対象商品: 株式、投資信託、債券など

- 制限: 所得制限あり、高所得者は利用できない場合がある

401(k)の特徴

- 拠出限度額: 年間22,500ドル(50歳以上は30,000ドル)

- 税制優遇: 拠出時に所得控除、運用益は課税繰延

- 雇用主マッチング: 企業が従業員拠出額に応じて追加拠出する仕組み

- 制限: 原則59歳半以降でないと引き出し不可

米国の制度は「老後資産形成」を前提としているため、自由度は低いですが、長期投資を強力に後押しする制度設計となっています。特に401(k)は企業年金的な性格を持ち、雇用主がマッチング拠出を行う点が大きな魅力です。

7. 日本NISAの課題点

各国のISAと比較すると、日本のNISAには以下のような課題があります。

① 制度の複雑さ

新NISAは「つみたて枠」と「成長投資枠」に分かれており、投資初心者にとって理解しづらい仕組みとなっています。イギリスやカナダのようにシンプルで使いやすい制度に比べ、ハードルが高いと言わざるを得ません。

② 投資対象の制限

つみたて枠では「金融庁が指定した投資信託」に限定されています。一見すると投資初心者にやさしい制度設計ですが、自由度が低く、自分の投資スタイルに合わせた商品選びが難しいのが現状です。

③ 投資枠の柔軟性不足

カナダのTFSAのように未使用枠を繰越できる制度はなく、「その年に使わなければ消滅する」仕組みです。投資タイミングを逃すと非課税メリットを活かせない問題があります。

④ 金融リテラシーの課題

制度自体の問題に加え、日本では金融教育が十分でないことも大きな要因です。制度を理解できず、結果的に利用率が限定的になっている現状があります。

8. 各国制度と日本NISAの比較まとめ

| 国名 | 制度名 | 年間投資枠 | 未使用枠の繰越 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| イギリス | ISA | 20,000ポンド | 不可 | 自由度が高くシンプル |

| カナダ | TFSA | 6,500カナダドル | 可能 | 累積枠で柔軟に対応可 |

| 米国 | Roth IRA / 401(k) | 6,500〜22,500ドル | 不可 | 老後資産形成に特化 |

| 日本 | NISA(新NISA) | 360万円 | 不可 | 制度が複雑、対象商品に制限あり |

この比較から、日本のNISAは「投資額の大きさ」では魅力的ですが、「シンプルさ」「柔軟性」という点で課題が残っていることがわかります。

少額投資非課税制度(ISA)各国比較と日本NISAの課題|第3部

9. 日本NISA制度の改善に向けた提案

各国の制度と比較すると、日本のNISAは「投資額」では有利な一方、「柔軟性」と「シンプルさ」で課題が残ります。今後の改善に向けて、以下のような提案が考えられます。

① 未使用枠の繰越制度の導入

カナダのTFSAのように、未使用の投資枠を翌年以降に繰越できる仕組みを導入すれば、投資タイミングの自由度が高まり、利用率向上につながります。

② 制度設計のシンプル化

「つみたて枠」と「成長投資枠」といった複雑な区分をなくし、シンプルな1つの非課税口座とする方が、投資初心者にとって理解しやすくなります。

③ 投資対象商品の拡大

イギリスISAのように、預金や債券も対象に含めれば、リスク許容度の低い人も気軽に参加でき、国民全体の資産形成を促すことができます。

④ 金融教育との連携

制度の改善だけでなく、学校教育や社会人向け講座と連動した金融リテラシー向上施策が不可欠です。制度を知っていても「どう使えばいいか分からない」人を減らす取り組みが重要です。

10. 投資家が取るべきNISA活用戦略

制度改善を待つだけでなく、現行NISAを最大限活用する方法も考えておく必要があります。以下では、投資初心者から中級者に向けたNISA活用戦略を整理します。

① つみたて枠をフル活用する

「つみたて枠」は、長期・分散・積立に適したインデックス型投資信託を中心に構成されています。20年・30年という長期目線で運用することで、複利効果を最大化できます。

② 成長投資枠で高配当株・ETFを組み込む

成長投資枠では、個別株式やETFも選択可能です。高配当株や海外ETFを組み込むことで、配当非課税メリットを享受できます。ただし、分散投資を意識することが大切です。

③ ライフステージに応じた資産配分

- 20代・30代:積立中心でリスク資産比率を高める

- 40代・50代:成長投資枠で配当重視、安定運用へシフト

- 60代以降:資金需要に合わせ、引き出しながら運用

④ 税制を意識した出口戦略

非課税期間が無期限になったとはいえ、将来的に資金が必要になるタイミングは必ず来ます。課税口座との使い分けや、退職金・年金とのバランスを見ながら出口戦略を設計しましょう。

11. 他国制度から学ぶポイント

日本のNISA制度改善にあたり、他国のISAから学ぶべき点は多いです。

イギリスISAから学ぶ点

- 制度をシンプルに設計すること

- 対象商品を幅広くし、自由度を高めること

カナダTFSAから学ぶ点

- 未使用枠を繰越できる柔軟性

- 投資タイミングを利用者に委ねる制度設計

米国制度から学ぶ点

- 長期投資に強制力を持たせる仕組み(老後資産形成特化)

- 雇用主や社会制度と連動した拡張性

12. 今後の展望

日本の少額投資非課税制度(NISA)は、2024年から「恒久化」という大きな一歩を踏み出しました。しかし、利用率や資産形成効果をさらに高めるためには、以下の展望が重要です。

- 制度のシンプル化と柔軟化

- 国民全体の金融リテラシー向上

- 社会全体で投資を支援する仕組み(職場・教育・税制連携)

これらを実現することで、真の意味で「貯蓄から投資へ」という流れが加速し、個人資産の安定的な成長が可能になるでしょう。

13. まとめ

本記事では、世界のISA制度と日本のNISA制度を比較し、その課題と改善の方向性について考察しました。

- イギリスISA:シンプルで自由度が高い

- カナダTFSA:未使用枠繰越で柔軟性抜群

- 米国Roth IRA / 401(k):老後資産形成に特化

- 日本NISA:投資額は大きいが複雑で柔軟性に欠ける

これらを踏まえると、日本のNISAは今後さらに改善される余地があります。投資家自身も現行制度を最大限活用しつつ、国民的な議論を通じてより良い制度設計を目指すことが求められます。

投資は「知識」と「仕組み」の両方が揃ってこそ成果を発揮します。日本における資産形成文化が根付くために、制度利用者一人ひとりの理解と行動が重要な役割を果たすでしょう。

コメント